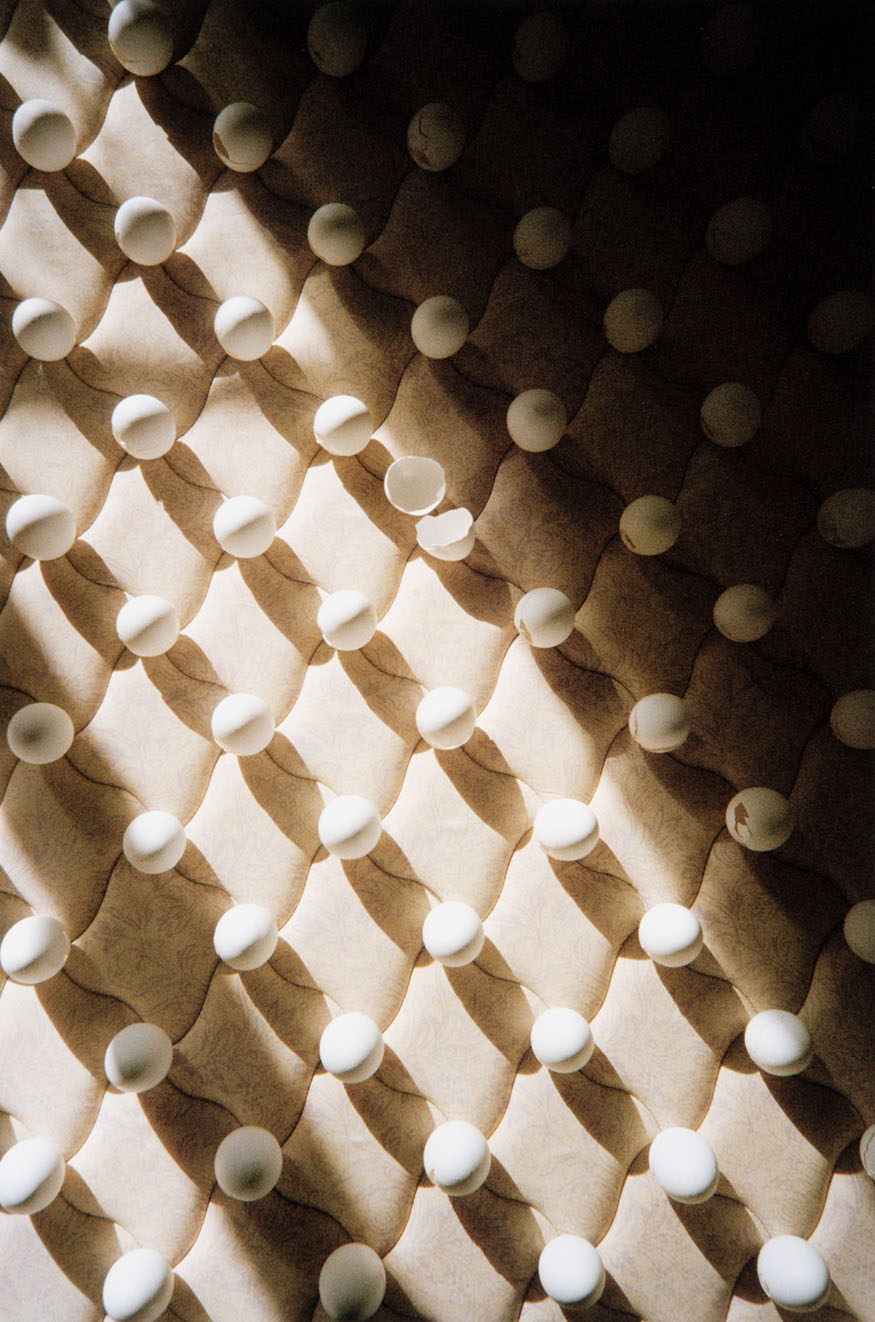

日常は多くの既成概念や常識で構成されている。本作品では、常識的なイメージから僅かにズレが生じるように様々な被写体を撮影した。写真の中の違和感は、日常に疑いの目を向ける契機となるのではないだろうか。

日常は多くの既成概念や常識で構成されている。本作品では、常識的なイメージから僅かにズレが生じるように様々な被写体を撮影した。写真の中の違和感は、日常に疑いの目を向ける契機となるのではないだろうか。

私が生まれる前に亡くなった曽祖父は俳句や写真を趣味にもつ文化人だったという。彼が遺したものや足跡を辿りながら、これまで曖昧模糊としていた曽祖父を写真を介して確かなものにしたいと考えた。

私が生まれる前に亡くなった曽祖父は俳句や写真を趣味にもつ文化人だったという。彼が遺したものや足跡を辿りながら、これまで曖昧模糊としていた曽祖父を写真を介して確かなものにしたいと考えた。

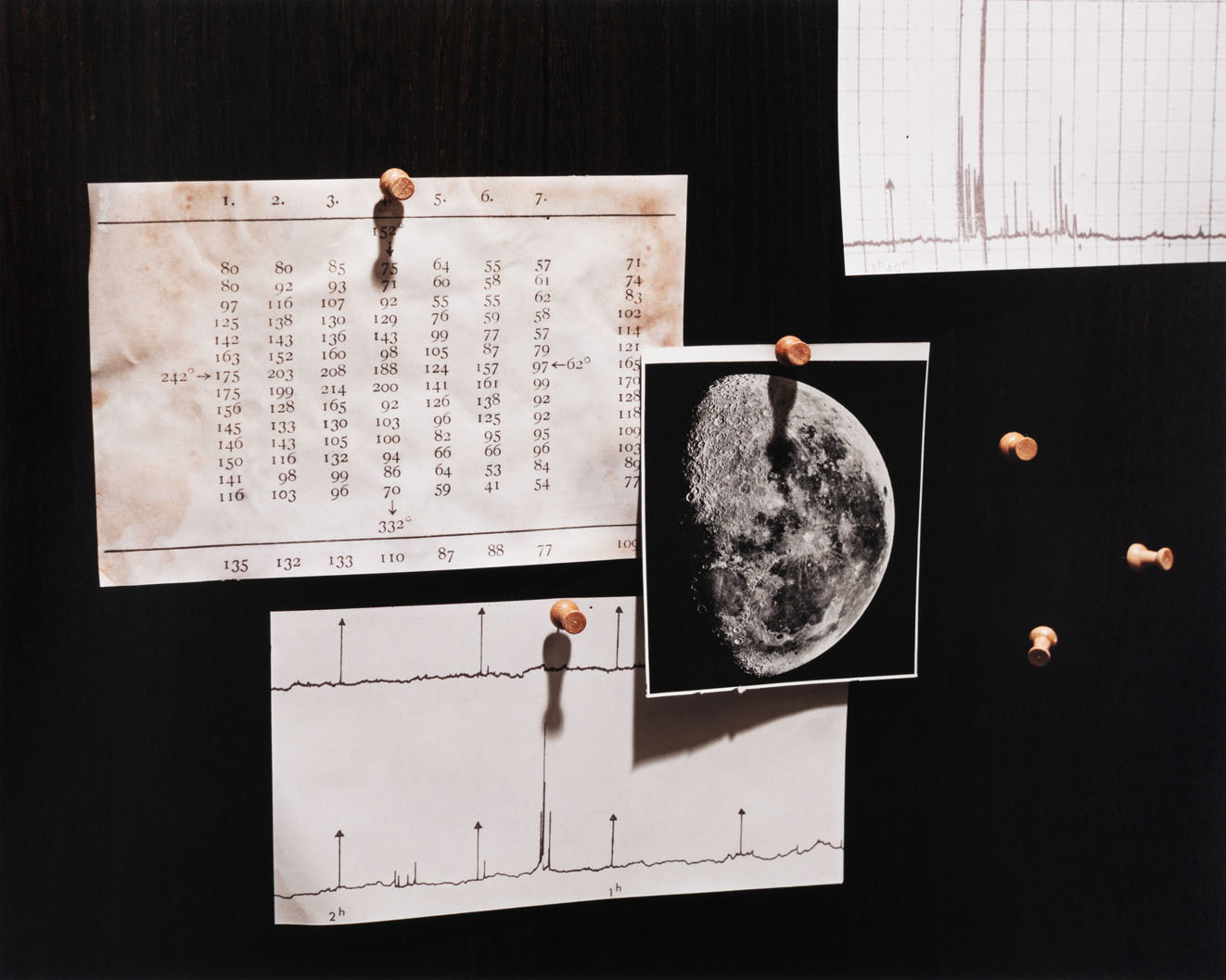

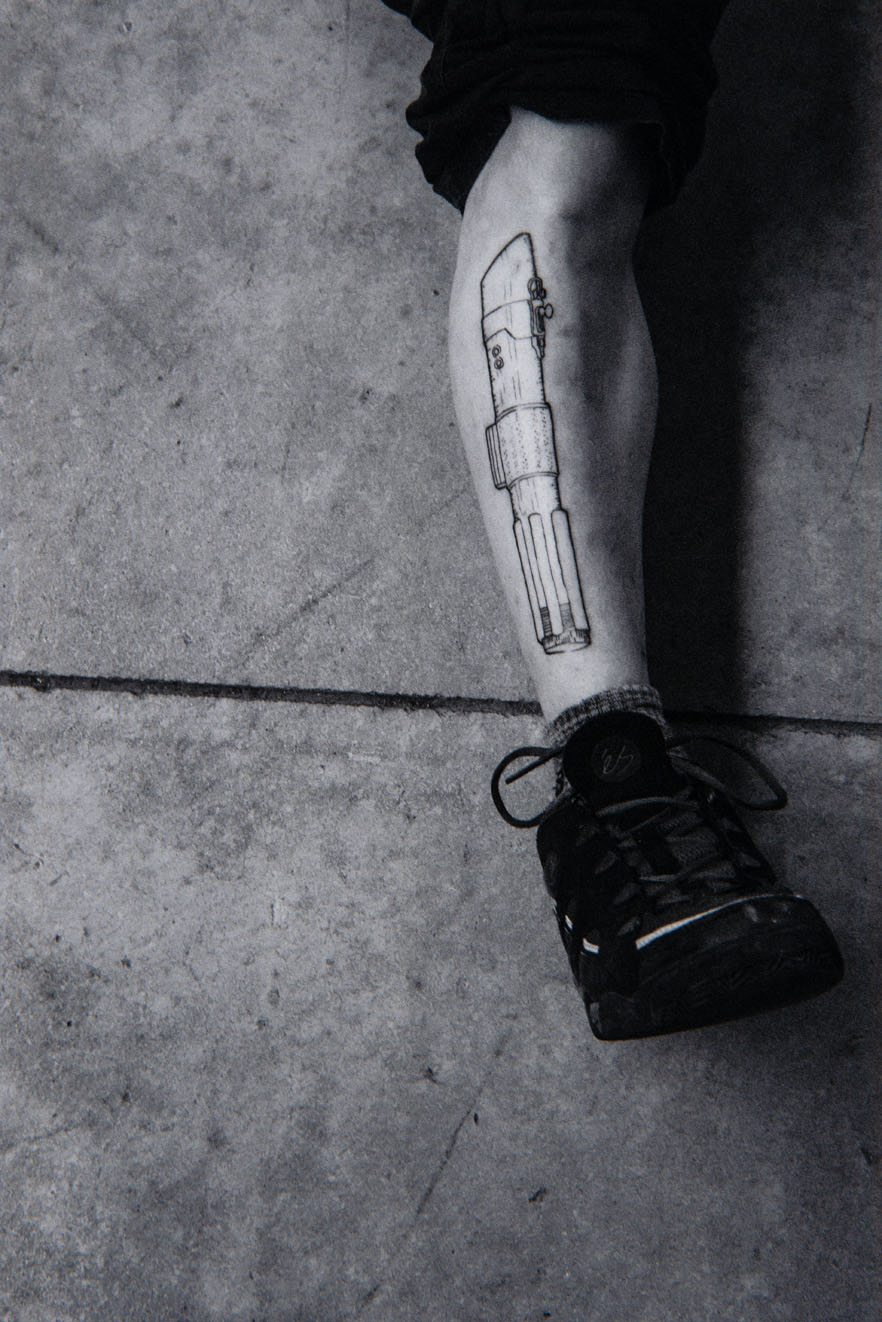

19世紀に写真術が発明されて以降、天文学は飛躍的に発達した。この作品は架空の天文学者『M』の軌跡を巡り、彼が観てきた未知の天体や観測の痕跡をフィクションを交えながら制作したものとなっている。

19世紀に写真術が発明されて以降、天文学は飛躍的に発達した。この作品は架空の天文学者『M』の軌跡を巡り、彼が観てきた未知の天体や観測の痕跡をフィクションを交えながら制作したものとなっている。

私たちは毎日電車やネットショッピングを利用し、距離と時間を短縮して生きている。短縮した距離と時間にこそ何かがあるのではないか。そこで国道一号線の起点である東京・日本橋から終点の大阪・梅田まで歩いた。

私たちは毎日電車やネットショッピングを利用し、距離と時間を短縮して生きている。短縮した距離と時間にこそ何かがあるのではないか。そこで国道一号線の起点である東京・日本橋から終点の大阪・梅田まで歩いた。

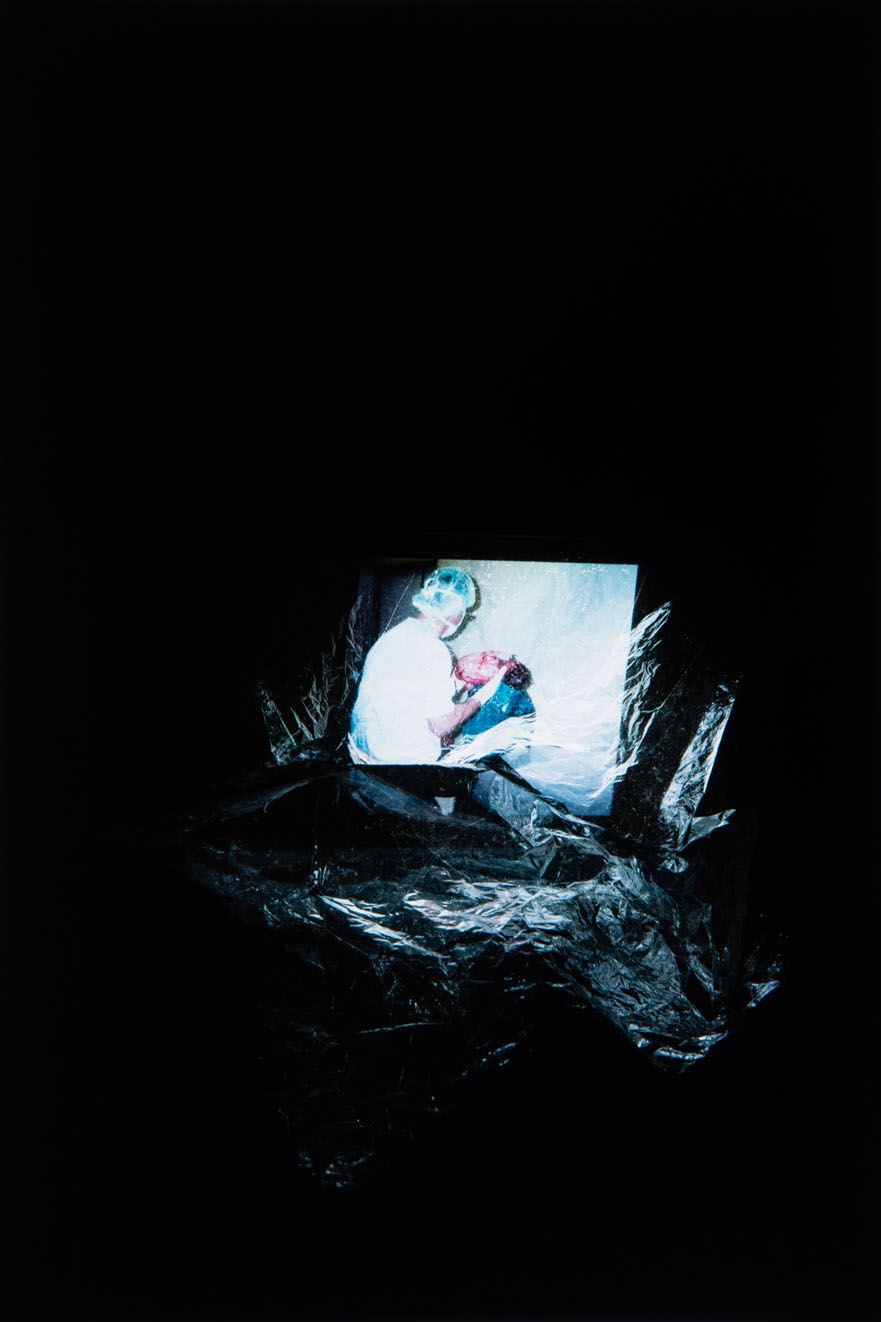

美しさと恐ろしさは紙一重だという。悪夢から目覚めた瞬間の焦燥感。死という存在が薄く軽くなった社会で赤の他人の死に触れる人々。悪夢、死の存在を現実に感じた瞬間、生まれる感情は美しさか恐ろしさか。

美しさと恐ろしさは紙一重だという。悪夢から目覚めた瞬間の焦燥感。死という存在が薄く軽くなった社会で赤の他人の死に触れる人々。悪夢、死の存在を現実に感じた瞬間、生まれる感情は美しさか恐ろしさか。

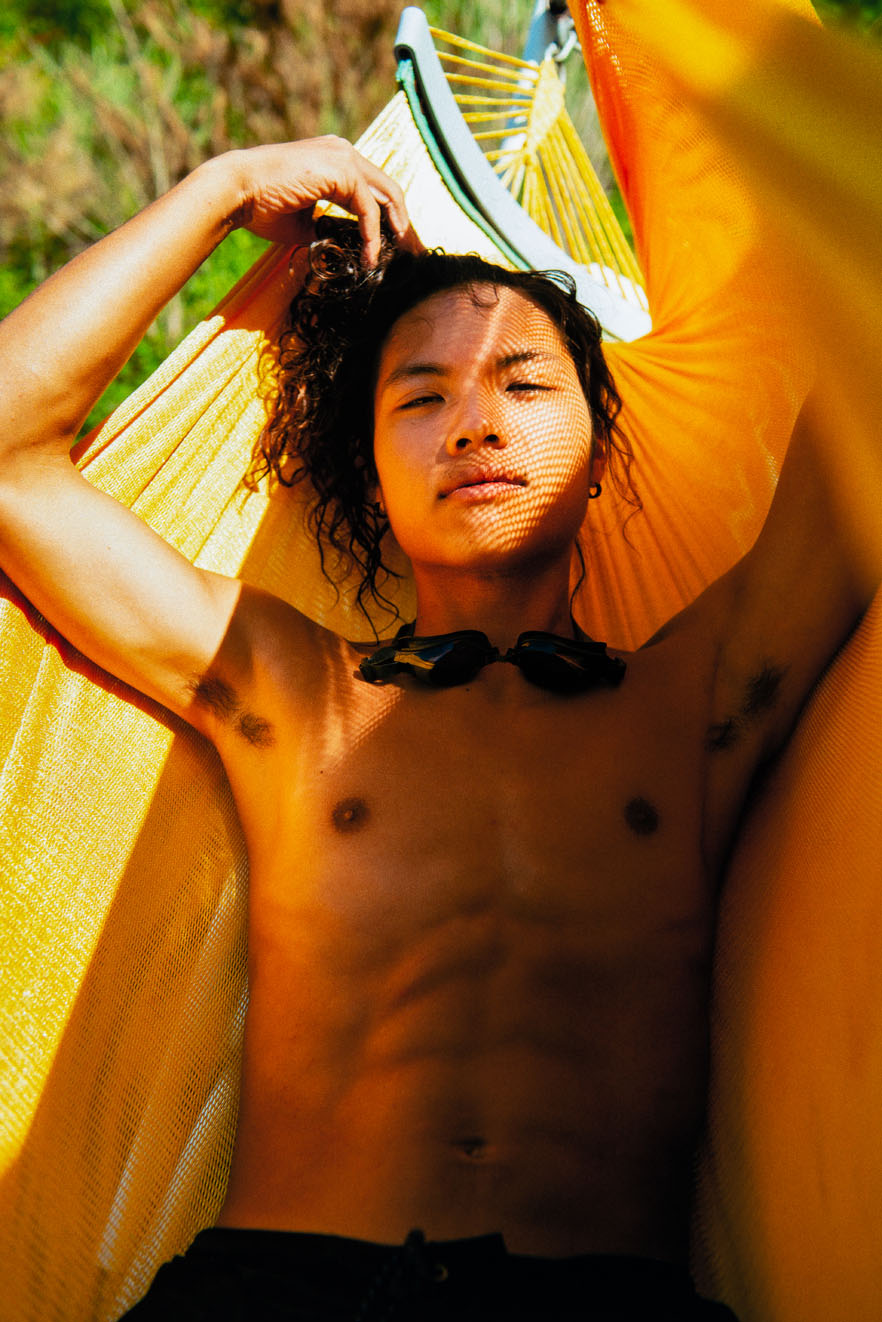

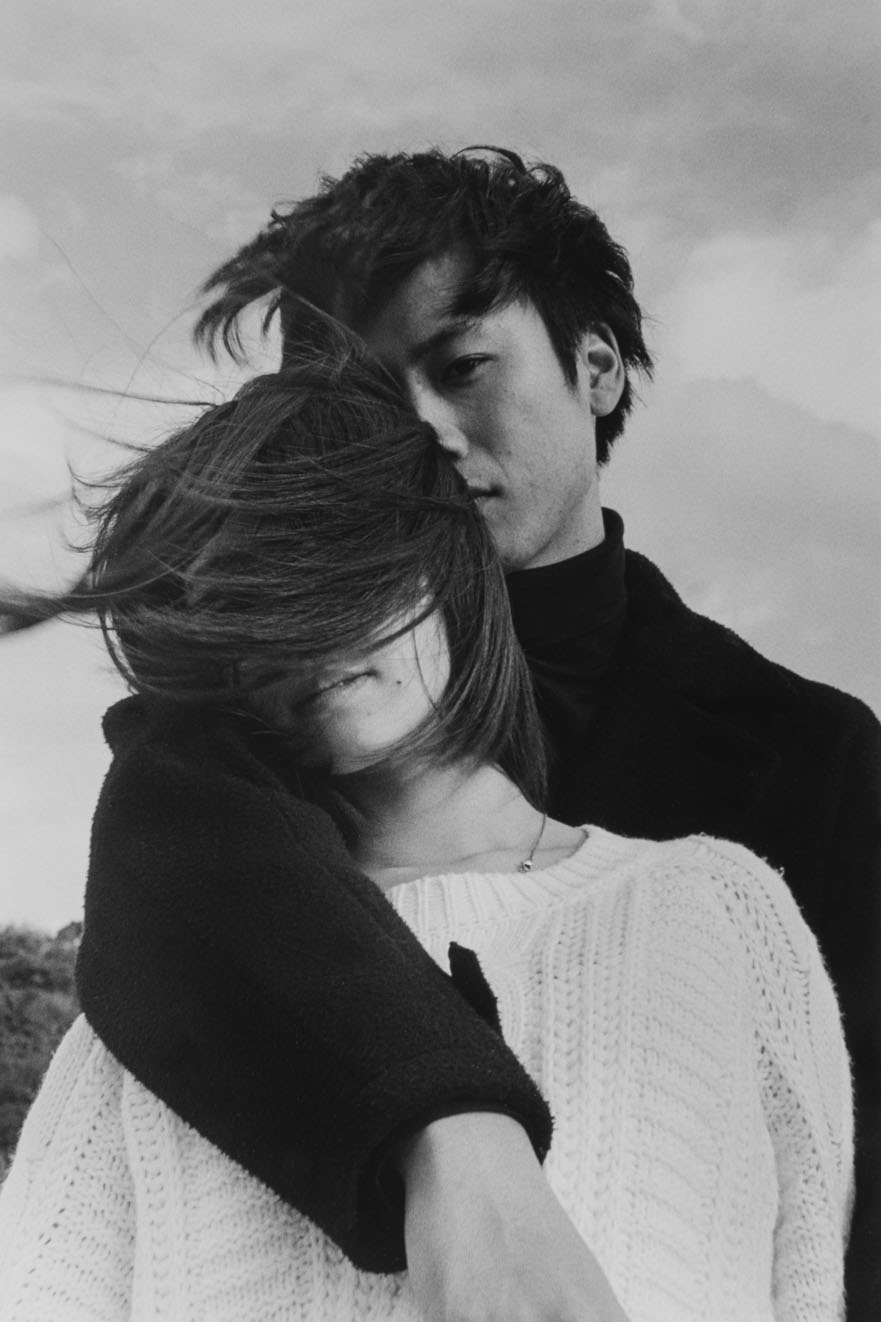

写真は残す事ができるという素晴らしさを再確認した。今しか撮れないものを撮らなかったら後悔すると思い今を残す必要があると思った。何が大事で何が消えてしまうか分からないが、きっと全てが財産なのだと思う。

写真は残す事ができるという素晴らしさを再確認した。今しか撮れないものを撮らなかったら後悔すると思い今を残す必要があると思った。何が大事で何が消えてしまうか分からないが、きっと全てが財産なのだと思う。

子供の頃から大好きな動物たちのいる、動物園。そこでの様子は、野生の力強い姿とはかけ離れている。しかし、動物園だからこそ見ることができる 姿もあると思う。そんな動物たちの日常を写真で残したいと思った。

子供の頃から大好きな動物たちのいる、動物園。そこでの様子は、野生の力強い姿とはかけ離れている。しかし、動物園だからこそ見ることができる 姿もあると思う。そんな動物たちの日常を写真で残したいと思った。

車の魅力は何か。それは機能美と造形美だ。写真の車はスピードを追求するが故に無駄のない形態と構造から機能美、造形美がある。相まって完璧に近い美が造り出される。不要な部 分を省く事でより一層の美を表現した。

車の魅力は何か。それは機能美と造形美だ。写真の車はスピードを追求するが故に無駄のない形態と構造から機能美、造形美がある。相まって完璧に近い美が造り出される。不要な部 分を省く事でより一層の美を表現した。

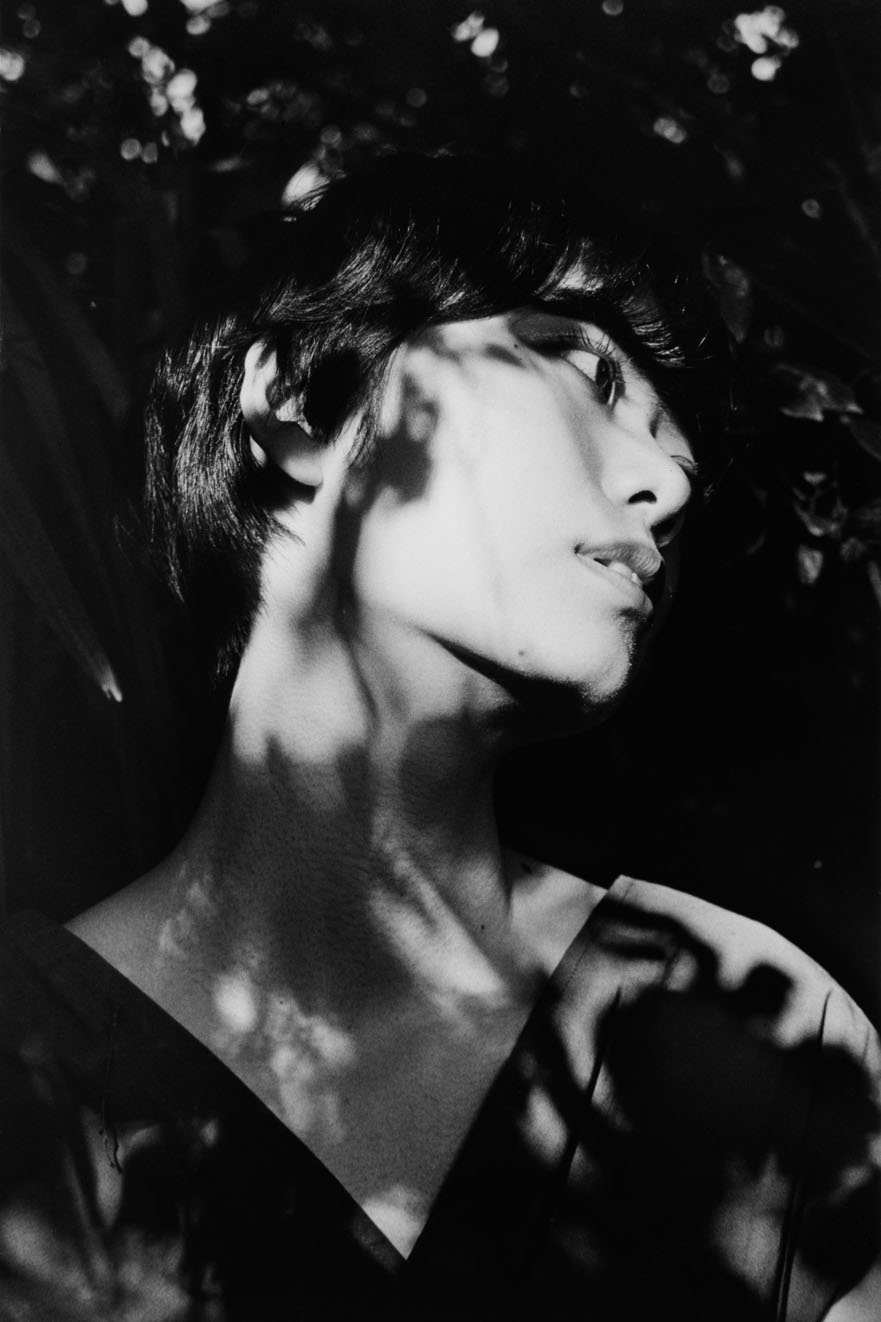

人と人の間には、目には見えない薄い壁が存在し、他者が許可なくその壁を越えようとする時、人間の奥底に蠢いていた感情が垣間見える時がある。私は誰もが隠したい本性を写真に映し、表出させていくことを試みた。

人と人の間には、目には見えない薄い壁が存在し、他者が許可なくその壁を越えようとする時、人間の奥底に蠢いていた感情が垣間見える時がある。私は誰もが隠したい本性を写真に映し、表出させていくことを試みた。

東京工芸大学

芸術学部 写真学科

tokyo

polytechnic

university

Department of Photography

introduction

実践的な教育が

写真のあらゆる領域で通用する

真のプロを育てる

東京工芸大学芸術学部写真学科は、

日本で最も長い歴史を誇る写真教育機関です。

90年以上の歴史の中で培われた教育は、

他校の追随を許しません。

写真技術はもちろん芸術分野の専門科目を学び、

総合力を習得。

写真のあらゆる領域で

活躍できる人材を育てます。

伝統に裏付けされた

最先端の写真技術を学ぶ

写真学科は、東京工芸大学の前身である小西写真専門学校の時代から90年続く伝統ある学科です。これまで日本の写真界を代表する優秀な写真家を多数輩出してきました。アナログの時代から培われた確かな技術と知識だけではなく、それをベースとした最新デジタル技術まで、ありとあらゆる写真の技術と知識を身につけられる環境が写真学科にはあります。写真に関する基礎知識をベースに「写真表現理論」「コマーシャル」「ドキュメンタリー」「アート」という4つの専門領域の中からそれぞれ専門性を追求していくことができます。

Theory

写真表現理論領域

Theory

写真表現理論領域

写真表現理論領域では、写真の発明以来今⽇にいたるまで、写真表現を主題にしてどのような理論が⽣まれてきたのかを学びます。学術的観点から、歴史的背景を⾒すえながら、写真が社会の中でどのように位置づけられてきたのかを研究することは、研究者を⽬指す⼈はもちろん、写真家を⽬指すすべての⼈にとっても、⾃らが進むべき道を定める上での⼤きな⽀えとなることでしょう。

Commercial

コマーシャル領域

Commercial

コマーシャル領域

カメラや照明にかかわる知識や技術だけではなく、クライアントや制作スタッフとのコミュニケーションの取り⽅まで、コマーシャルフォトグラファーに⽋かすことのできないさまざまな知識と技術を幅広く学びます。第⼀線で活躍する教員から、現場のエピソードを交えた実践的な指導を受けることで、企画からリリースにいたるワークフロー全体をきちんと把握できるようになることが本領域の特徴です。

Documentary

ドキュメンタリー領域

Documentary

ドキュメンタリー領域

記録性に重きをおいた写真表現、それがドキュメンタリー写真です。これまでにどのようなドキュメンタリー写真が⽣まれてきたのか、どのような社会的機能を担ってきたのかといったことのほか、ジャーナリズムの理念や精神についても学んでいきます。撮影現場に必要な技術や知識はもちろん、出版業界にかかわるさまざまな知識と技術を知ることで、ドキュメンタリー・フォトグラファーとしての確かな⼒を⾝につけられることが本領域の特徴です。

Art

アート領域

Art

アート領域

写真は広告やドキュメンタリー以外にも、アートとして捉えられることもあります。アートとして撮られる写真に使われている技法や様式、さらには最先端のデジタル・アートの概念について学んでいきます。また、これまでの各時代を代表する日本の写真家をピックアップし、写真家の言葉や作品、作家の思想的背景やその作家に影響を与えた国内外の作家など、表現活動をする作家の全体像を探りながら、フォトアーティストとしての生き方や考え方についても深く学んでいきます。

初心者も理解しやすい充実のカリキュラム。

写真の基礎から始まり、4年間を通じて技術的にも表現的にも段階的に発展させていきます。

現代社会で活躍することができる、様々な技術を習得することができます。

year

year

year

year

雑誌・ポスター・広告・パンフレットなどに使用する商業写真を撮影する仕事です。被写体となる「ヒト」や「モノ」の魅力を最大限に引き出すために、カメラやデジタル技術、ライティング、構図に関する知識はもちろんのこと、広告、印刷技術についての幅広い知識、芸術的センスなどが求められます。

国内外を問わず様々な事件や事故の現場に赴き、報道写真を撮影する仕事です。ときには取材なども行いながら、写真を通して、社会で起きている事象や世界の現実を多くの人に伝えます。現場に駆けつけるフットワークの良さや決定的な瞬間を待つ持久力、情報収集能力、公正な判断力などが求められます。

展覧会や美術展などの企画をする仕事です。展覧会の企画提案のみならず、出展する作品の収集や展示、整理、会場設営、管理、カタログ制作、広報活動など、開催までのすべての工程の責任者となります。写真や美術に関する知識はもちろんのこと、語学力や企画力、交渉能力などが求められます。

自らのテーマや表現を追究し、撮影した作品を発表する仕事です。作家として写真集を出版したり個展を開催したりします。独自の世界を創り出すための豊かな感受性、創造性、表現力、想像力、それらを作品にするための高度な撮影技術・知識、そして自らをマネジメントする能力などが求められます。

単行本や雑誌などの企画から携わり、出版物に掲載する写真を撮影する仕事です。決定した企画に沿った撮影をするだけでなく、今後の企画で取り上げそうなイヴェントや四季折々の風景、祭事などの写真を撮りためておく場合もあります。専門誌などでは、編集者同様の深い知識が求められます。

カメラやレンズをはじめとする写真機材・材料などをつくる仕事です。写真に関する深い知識をもとに、ユーザーのニーズに応じた写真機材の企画、製造ラインの管理、広報活動などを行います。最新の技術に関する豊富な知識や、市場を調査・分析する力、企画力・発想力などが求められます。

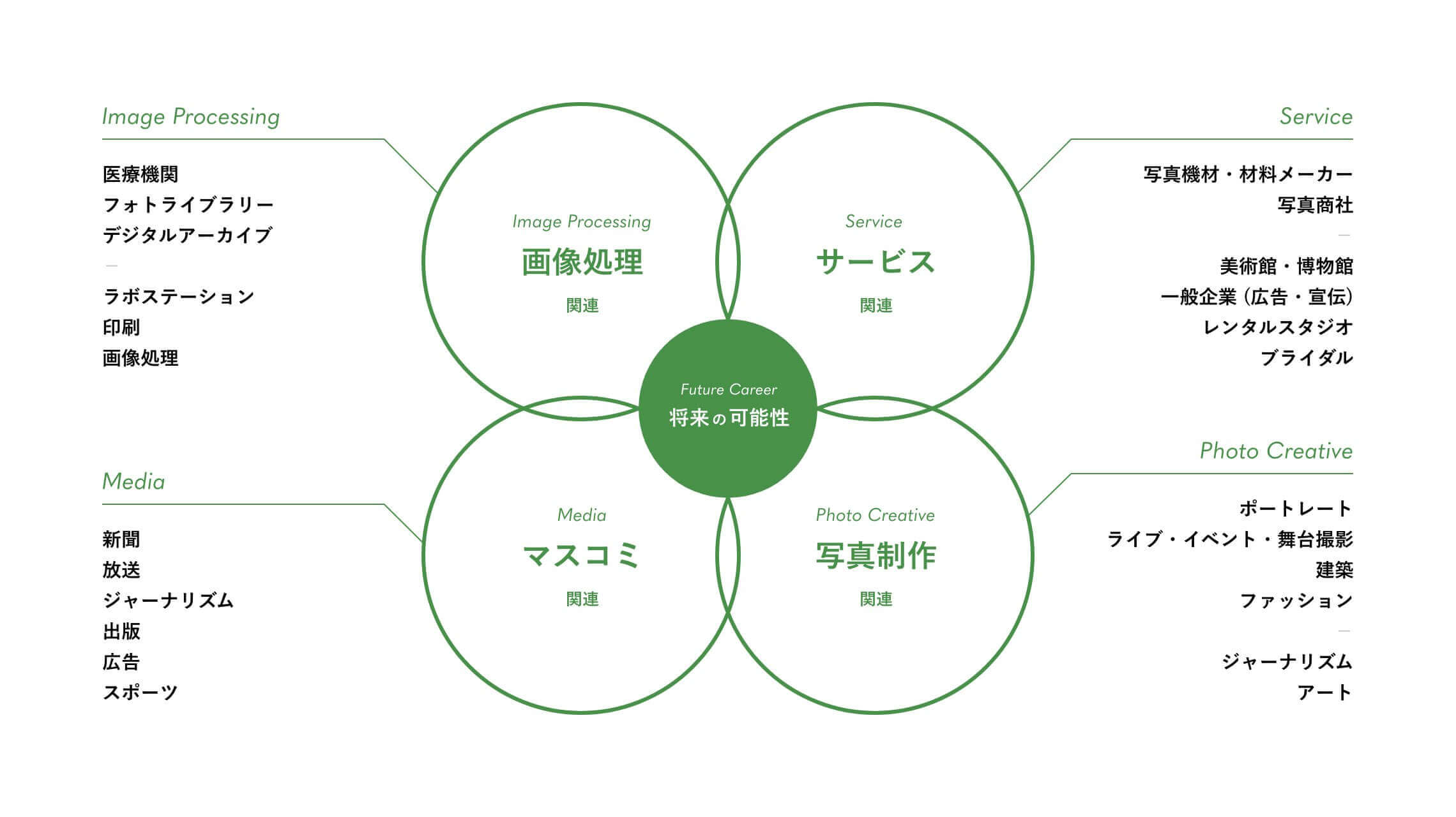

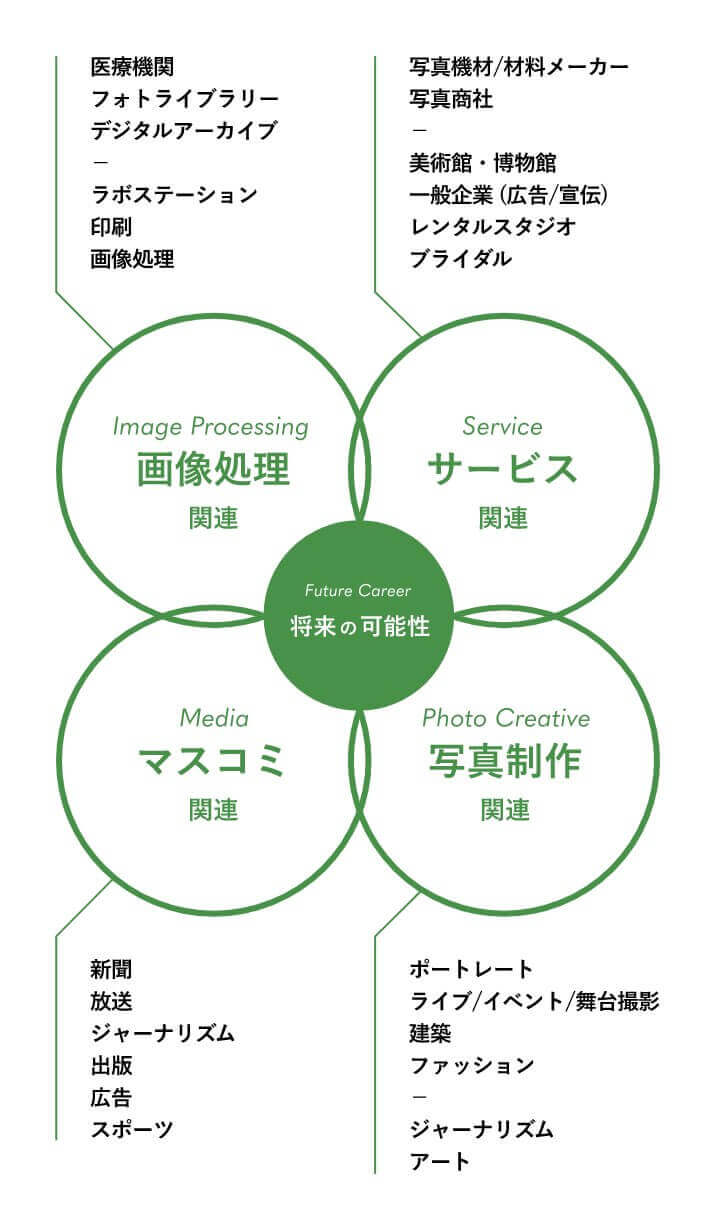

主な就職先

(株) 秋山写真工房/(株) アフロ/(株) アマナデジタルイメージング/(株) イイノ・メディアプロ/(株) 一蔵/キヤノン (株)/ 警視庁/(株) 講談社ビジネスパートナーズ/(株) 佐藤写真/三晃印刷 (株)/(株) 資生堂/(株) 主婦と生活社/(株) 小学館スクウェアー写真事業部/(株) スタジオアリス/(株) スタジオエビス/(株) 電通オンデマンドグラフィック/(株) 東京アドデザイナース/日経印刷 (株)/日本郵便 (株)/(株) 博報堂プロダクツ/(株) ベネッセコーポレーション/防衛省/(株) らかんスタジオ/(株) ラボネットワーク/(株) リオクリエイティブ/(株) リクルートホールディングス/(株) アークスタジオ/(株) アートワークス/(株) アマナ/(株) 時事通信社/光文社サービス (株)/(株) IMAGICA/(株) アイプラネット/富士フイルムイメージングシステムズ (株)/(株) 光潮社 /光文社 (株)/(株) ジーエークロッシング ほか

制作センター

写真学科学生の活動拠点。撮影スタジオ、モノクロ暗室、カラー暗室、デジタル写真演習室、古典技法演習室、大伸ばし暗室等、数多くの施設があり、実習科目ではこれらの施設を起点に学んでいきます。学生は授業だけではなく、課外の時間帯にも施設を使用することができ、施設や撮影機材、暗室機材等の貸出を受けることができます。受付にはスタッフが常駐し、学生たちの様々な作品制作を支援していきます。

人物撮影や静物撮影など多目的に利用可能なように、商品台、バックペーパーの自動巻上げ機、数多くの照明機器など、実際のコマーシャル撮影の現場と同様の機材を使って、一流の技術を学ぶことができます。一人で静かに、静物と向き合って写真を撮りたい。ダイナミックな視線で、モデルの個性あふれるポートレイトを撮りたい。学生たちのあらゆるニーズに万全の体制で臨みます。

写真の原点であるモノクロプリントには欠かせない暗室。これらの暗室には、室内の温度管理はもちろん、処理液の温度管理を行なうサーモキーパーや、水洗・乾燥の作業をすべてオートメーション化した水洗乾燥機など、効率良くプリント処理を行なうためのさまざまな工夫が施されています。このような暗室で、学生たちは日々プリント制作に集中し、より質の高い作品の創造にまい進しています。

主にカラープリント処理を行なうための暗室。22インチ×36インチの印画紙まで処理可能な大型の自動現像機も新調したばかりです。どうすれば自分の意図に作品を近づけることができるのか。CMYの色判定など、写真を志すものであれば是非身につけておきたいカラーに関する基礎知識・技術などを、自らの制作活動を通して習得できる環境がここにあります。

現代の主流でもあるデジタル写真を学ぶための演習室。最新のMacにはAdobe製品を中心として、様々なアプリケーションがインストールされています。写真出力に特化したプリンターも数多く揃え、小さなものから最大1500mm幅まで出力することができます。その他にもフィルムをデータ化するための高精度なスキャナー等、様々な専門機器を使用することができ、表現の幅を狭めることなく、作品制作に取り組むことができます。

ディスカッションや作品検討、展示シュミレーションなど、多目的に使用できる施設です。教室の照明は、正確に色を見るための業界標準の照明が完備され、常に写真の色味を一定の基準で判断することができます。また、実習科目ではこの施設を使用して年に2回程度実際に展示を実施して、課題の講評会を実施しています。写真を撮影する技術だけではなく、どのように展示してプレゼンテーションするのかまでを包括的に学んでいく環境があります。

写真といっても、様々な手法があります。この施設では現代では主流ではない、古い技法を用いて制作をすることができます。古典技法は多くの場合はいくつかの薬品を調合して、直接紙に塗布して印画紙を制作し、そこに専用の紫外線露光機で露光することで制作を行います。新しい技法や表現だけではなく、様々な古典技法やそれらを生かした表現についてもじっくりと学ぶことができます。

展覧会で使用するための特大サイズのプリントを制作したり、通常の暗室では処理することのできない様々な技法に対応している暗室です。3・4年次の実習科目で使用したり、課外で展覧会に向けた作品制作に使用することができます。

撮影スタジオ

撮影スタジオ

人物撮影や静物撮影など多目的に利用可能なように、商品台、バックペーパーの自動巻上げ機、タングステンライトからストロボまで数多くの照明機器など、実際のコマーシャル撮影の現場と同様の機材を使って、一流の技術を学ぶことができます。一人で静かに、静物と向き合って写真を撮りたい。ダイナミックな視線で、モデルの個性あふれるポートレイトを撮りたい。学生たちのあらゆるニーズに万全の体制で臨みます。

モノクロ暗室(中暗室・小暗室)

モノクロ暗室(中暗室・小暗室)

写真の原点であるモノクロプリントには欠かせない暗室。これらの暗室には、室内の温度管理はもちろん、処理液の温度管理を行なうサーモキーパーや、水洗・乾燥の作業をすべてオートメーション化した水洗乾燥機など、効率良くプリント処理を行なうためのさまざまな工夫が施されています。このような暗室で、学生たちは日々プリント制作に集中し、より質の高い作品の創造にまい進しています。

カラー暗室

カラー暗室

主にカラープリント処理を行なうための暗室。22インチ×36インチの印画紙まで処理可能な大型の自動現像機も新調したばかりです。どうすれば自分の意図に作品を近づけることができるのか。CMYの色判定など、写真を志すものであれば是非身につけておきたいカラーに関する基礎知識・技術などを、自らの制作活動を通して習得できる環境がここにあります。

デジタル写真演習室

デジタル写真演習室

現代の主流でもあるデジタル写真を学ぶための演習室。最新のMacにはAdobe製品を中心として、様々なアプリケーションがインストールされています。写真出力に特化したプリンターも数多く揃え、小さなものから最大1500mm幅まで出力することができます。その他にもフィルムをデータ化するための高精度なスキャナー等、様々な専門機器を使用することができ、表現の幅を狭めることなく、作品制作に取り組むことができます。

作品閲覧室

作品閲覧室

ディスカッションや作品検討、展示シュミレーションなど、多目的に使用できる施設です。教室の照明は、正確に色を見るための業界標準の照明が完備され、常に写真の色味を一定の基準で判断することができます。また、実習科目ではこの施設を使用して年に2回程度実際に展示を実施して、課題の講評会を実施しています。写真を撮影する技術だけではなく、どのように展示してプレゼンテーションするのかまでを包括的に学んでいく環境があります。

古典技法演習室

古典技法演習室

写真といっても、様々な手法があります。この施設では現代では主流ではない、古い技法を用いて制作をすることができます。古典技法は多くの場合はいくつかの薬品を調合して、直接紙に塗布して印画紙を制作し、そこに専用の紫外線露光機で露光することで制作を行います。新しい技法や表現だけではなく、様々な古典技法やそれらを生かした表現についてもじっくりと学ぶことができます。

大伸ばし暗室

大伸ばし暗室

展覧会で使用するための特大サイズのプリントを制作したり、通常の暗室では処理することのできない様々な技法に対応している暗室です。3・4年次の実習科目で使用したり、課外で展覧会に向けた作品制作に使用することができます。

本学の在学生・卒業生は、本学で学んだ表現技術を生かした作品で、

世界中のさまざまなコンペティションに入賞しています。

金田 剛(⼤学院在籍中)

「写真新世紀2020」 優秀賞 (キヤノン株式会社/2020/東京)

小松 桃子(2019年度卒)

第22回写真 「1_wall」 ファイナリスト (株式会社リクルートホールディングス/2020/東京)

伊藤 颯(2019年度卒)

「TOKYO FLONTLINE PHOTO AWARD 2020」 準グランプリ (2020/東京)

「Art Award Tokyo Marunouchi 2020」 ファイナリスト (2020/東京)

中崎 大河(2019年度卒)

「T3 PHOTO FESTIVAL TOKYO 2020 Pre-Event」 ポートフォリオレビュー 入賞 (2019/東京)

田近 夏子(2018年度卒)

「塩竈フォトフェスティバル2018」 写真賞大賞 (2018/宮城)

吉田 志穂(2014年度卒)

第11回 「Shiseido art egg」 入選 (資生堂ギャラリー/2017/東京)

第11回写真 「1_wall」 グランプリ (株式会社リクルートホールディングス/2014/東京)

篠田 優(2012年度卒)

「塩竈フォトフェスティバル2013」 写真賞大賞 (2013/宮城)

高木 こずえ(2006年度卒)

「第35回木村伊兵衛写真賞」 (朝日新聞社/2009/東京)

「VOCA展」 府中美術館賞 (2009/東京)

「写真新世紀2006」 グランプリ (キヤノン株式会社/2006/東京)

富安 隼久(2005年度卒)

「Prix Erisee」 特別作家賞 (Erisee美術館/2019/ローザンヌ)

「First Book Award」 グランプリ (MACK/2018/イギリス)

喜多村 みか(2004年度卒)

「VOCA展」 大原美術館賞 (2019/東京)

「写真新世紀2006」 優秀賞 (キヤノン株式会社/2006/東京)

梁 丞佑(2003年度卒)

「第36回土門拳賞」 (毎日新聞社/2017/東京)

本城 直季(2001年度卒)

「第32回木村伊兵衛写真賞」 (朝日新聞社/2006/東京)

今後の目標は、自分の写真で

多くの人に刺激を与えること

杉原 賢紀 / 芸術学部 写真学科 4年

写真作品を作ることを通して

自分自身や他人と向き合う

佐藤 里菜 / 芸術学部 写真学科 4年

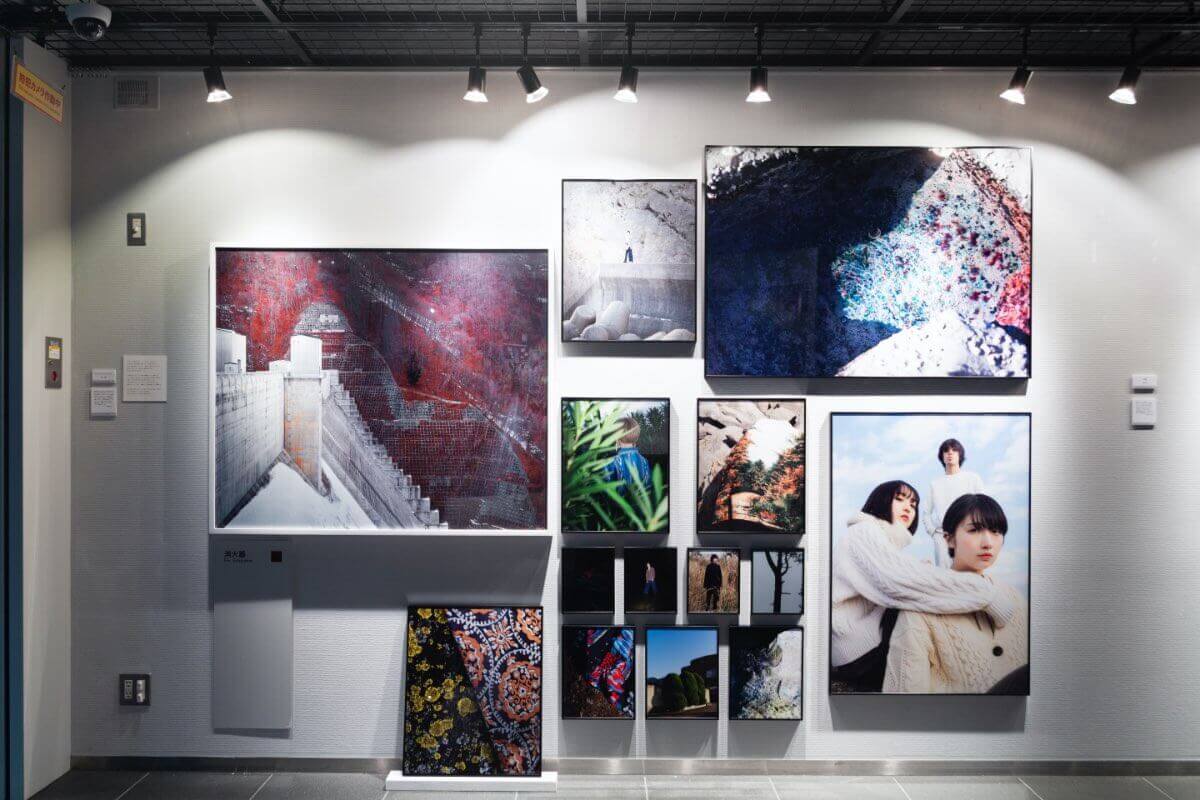

写真学科の1年生から4年生までの卒業制作・後期制作作品より選抜された作品から、作品展示・公開審査・プレゼンテーションを経て、今年度の最も優れた作品を決定するイベントです。各教員賞・特別審査員賞・オーディエンス賞を受賞した学生は、ソニーイメージングギャラリーにて展示をすることができます。